Wärmepumpen - Effiziente und nachhaltige Heizung

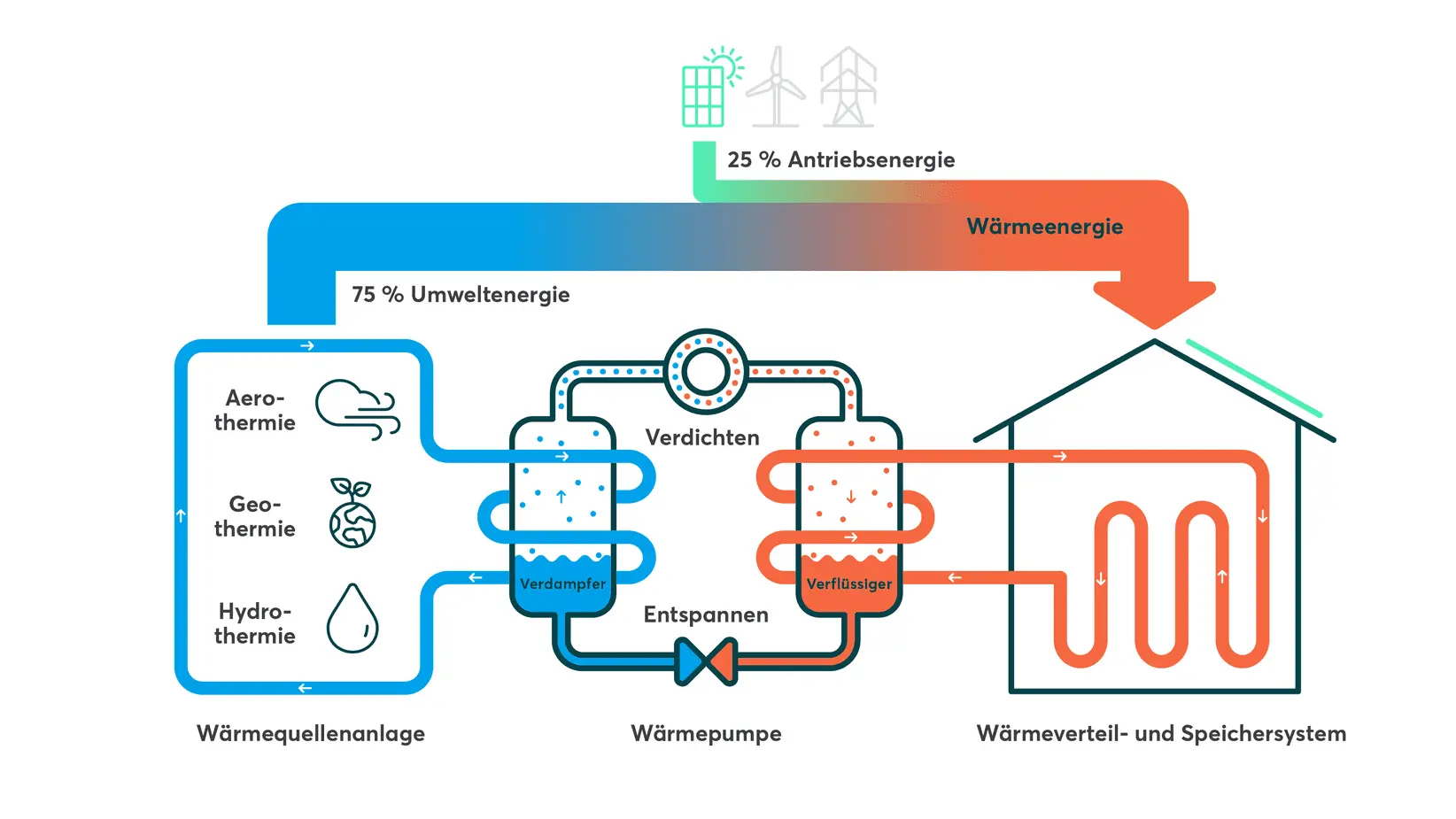

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Eine Wärmepumpe „pumpt“ unter Einsatz von elektrischem Strom Umgebungswärme ins Haus. Dort kann die Wärme als nahezu unerschöpflichen Quelle für die Raumheizung verwendet werden oder, um Warmwasser zu erzeugen.

Das funktioniert, auch wenn die Umgebungstemperatur deutlich niedriger als die Raumtemperatur oder die des Wassers ist. Auf den ersten Blick scheint das unmöglich, schließlich fließt Wärme ja immer von der höheren zur niederen Temperatur.

Um die Wärme in die Gegenrichtung „zu bewegen“, muss die Wärmepumpe deshalb mechanische Arbeit einsetzen. Diese wird zur Kompression eines Gases verwendet, das als Wärmeträger dient.

Wärmepumpe: Unabhängige Kreisläufe + Wärmetauscher

Doch wie funktioniert das genau? Erdwärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen bestehen aus drei unabhängigen Kreisläufen, die über Wärmeaustauscher verbunden sind. Der eine Kreislauf befindet sich auf der Seite der Wärmegewinnung (der Kältekreislauf), der zweite enthält das Kältemittel, und der dritte Kreislauf gibt die Wärme an das Haus ab.

Ausnahme vom beschriebenen Prinzip sind Luft-Wärmepumpen (s. unten). Bei diesem Wärmepumpentyp entfällt der Kältekreislauf (im Bild blau). Die Außenluft wird hier einfach angesaugt und erhitzt dann direkt das Kältemittel.

Der Siedepunkt des Kältemittels liegt unterhalb der Temperatur der Wärmequelle (Außenluft/Sole/Grundwasser). Durch Kontakt mit dem Kältekreislauf oder der Außenluft verdunstet das Kältemittel (Übergang vom festen in den gasförmigen Zustand) und nimmt dabei die Wärme auf.

Das gasförmige Kältemittel wird im Kompressor (durch die Zufuhr mechanischer Arbeit) „verdichtet“. Die Druckerhöhung führt dazu, dass seine Temperatur weiter ansteigt. Das heiße Gas gibt im Verflüssiger seine Wärme an das eigentlich Heizmedium (z.B. Wasser, das durch die Heizkörper zirkuliert) ab. Dabei wird das Kältemittel selbst wieder flüssig und der Kreislauf kann von vorn beginnen.

Wärmepumpe – Umgekehrtes Kühlschrank-Prinzip

Um die Funktionsweise der Wärmepumpe zu beschreiben, wird oft vom "umgekehrten Kühlschrank-Prinzip" gesprochen. Was auf den ersten Blick seltsam scheint, ist aber korrekt. Der einzige Unterschied: Während wir bei der Wärmepumpe die Wärme von außen nach innen transportieren (also den Kältemittelkreislauf nutzt, die „Senkenseite“), transportiert der Kühlschrank die Wärme von innen nach außen (Nutzung der Wärmequell-Seite).

Vorteile einer Wärmepumpe

Vorteile einer Wärmepumpe

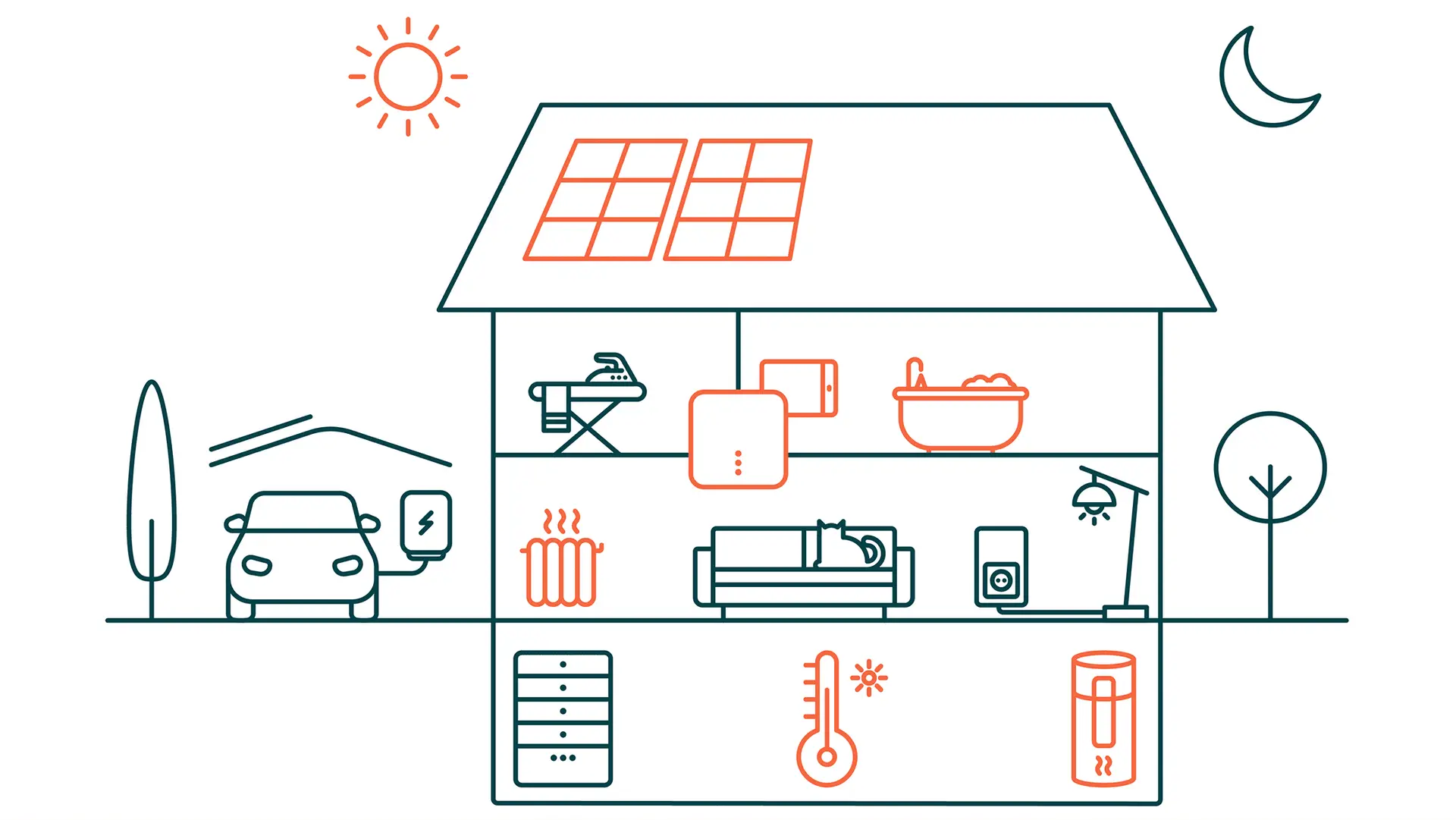

- Wärmepumpen sind optimal für die Kombination mit einer PV-Anlage.

- Mit Solarstrom können leicht 40 bis 50 % des Strombedarfs einer Heizungs-Wärmepumpe kostenlos gedeckt werden.

- Die Warmwasseraufbereitung erfolgt zentral, weitere Geräte sind nicht notwendig.

- Solar betrieben keine Nutzung fossiler Energieträger wie Öl oder Gas

- Kaum Emissionen

Bestandteile der Wärmepumpe

Kältemittel

Als Kältemittel werden Flüssigkeiten mit besonderen physikalischen Eigenschaften eingesetzt. Neben einer hohen Wärmeleitfähigkeit (die wichtig für die Übertragung der Wärme ist) spielt vor allem der niedrige Siedepunkt eine Rolle. Zu den natürlichen Kältemitteln zählen zum Beispiel Kohlenwasserstoffe wie Butan, Kohlenstoffdioxid oder Ammoniak, bei synthetischen Kältemitteln handelt es sich meist um halogenierte Kohlenwasserstoffe.

Mehr zu Kältemitteln für Wärmepumpen

Wärmetauscher

Als Wärmetauscher werden die technischen Einrichtungen bezeichnet, an denen die Wärme von einem Medium auf das andere übergeht. Die Wärme fließt dabei wie gewohnt von der höheren zur niederen Temperatur.

Verdichter (Kompressor)

Im Verdichter wird der Druck im gasförmigen Kältemittel durch Zufuhr mechanischer Arbeit (Kompression) erhöht. Bei diesem Vorgang erhitzt sich das Gas weiter. Die Kompression ist der entscheidende Schritt für die Funktion der Wärmepumpe.

Verflüssiger (Kondensator)

Im Verflüssiger wird das heiße, gasförmige Kältemittel abgekühlt. Dabei gibt es seine Wärme an das Heizmedium ab und wird selbst wieder flüssig (es kondensiert).

Heizmedium

Als Heizmedium dient meist Wasser, das durch die Heizung zirkuliert und den Raum erwärmt oder als Warmwasser zur Verfügung steht. Um die erzeugte Wärme dauerhaft und effektiv nutzen zu können, wird das erhitzte Wasser in einem Heizungspuffer, einem Warmwasserspeicher (auch als Trinkwasserspeicher bezeichnet) oder in einer Kombination aus beiden (Kombispeicher) „zwischengelagert“. Die Speicherbehälter sind gedämmt und sorgen so dafür, dass die Wärme auch dann verfügbar ist, wenn die Wärmepumpe gerade einmal nicht läuft.

Warum sind Wärmepumpen besonders effektiv?

Die Wärmepumpe entzieht der Umgebung Wärme mit Hilfe von mechanischer Arbeit. Um diese Arbeit – das Umpumpen der Medien und das Verdichten des Kältemittels – verrichten zu können, benötigt sie Strom.

Die Wärmepumpe „gewinnt“ dabei Energie durch einen Wärmetransport und nicht durch Energieumwandlung, wie zum Beispiel eine Elektroheizung. Bei der kann nur so viel Wärme „erzeugt“ werden, wie in Form von Strom eingesetzt wird (der Wirkungsgrad liegt immer unter 100 %). Bei der Wärmepumpe ist die nutzbare Wärmeenergie drei- bis fünfmal so groß wie die eingesetzte elektrische Energie (Wirkungsgrad 300 bis 500 %). Das macht sie besonders effizient.

Kennzahlen der Wärmepumpe

Die Leistungszahl einer Wärmepumpe (COP-Zahl, „Coefficient of Performance“) gibt das Verhältnis von abgegebener Wärmeleistung zu aufgenommener Antriebsleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder, entspricht somit einem momentanen Wirkungsgrad. Allerdings ist die Kennzahl in der Praxis nicht sehr aussagekräftig, da die COP-Zahl von vielen äußeren Faktoren abhängt.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) entspricht den aufsummierten und gemittelten COP-Leistungszahlen für den Wärmepumpenbetrieb eines ganzen Jahres. Anhand dieser Kennzahl lässt sich also viel besser abschätzen, wie effizient eine Wärmepumpe unter verschiedenen Bedingungen arbeitet, also auch im Winter.

Der Primärenergiefaktor ist eine Kenngröße für die ökologische Effizienz der Wärmepumpe. Er beschreibt das Verhältnis zwischen eingesetzter Primärenergie (enthält vorgelagerte Prozesse wie die Stromerzeugung) und nutzbarer Wärmeenergie.

Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?

Unterscheidung nach Quell- und Senkenseite

Wärmepumpen können danach unterschieden werden, welche Medien sie auf der Quell- und auf der Senken-Seite verwenden. So spricht man von:

- Wasser-Wasser-Wärmepumpen (WWWP)

Die Wärme wird aus dem Grundwasser, aus Oberflächen- oder Abwässern entzogen (Quellseite). - Sole-Wasser-Wärmepumpen (SWWP)

Quellseitig werden Erdwärmesonden oder Erdwärmekollektoren eingesetzt (Geothermie) aber auch Sonnenkollektoren oder Massivabsorber. Wärmeträger ist eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel, die Sole. - Luft-Wasser-Wärmepumpen (LWWP)

Die Wärme wird der Abluft oder der Außenluft entzogen, seltener kommen auch Erdwärmetauscher oder Fassadenkollektoren zum Einsatz. - Luft-Luft-Wärmepumpen (LLWP)

Die angesaugte Außenluft wird zum Erwärmen und Kühlen der Zuluft von Lüftungsanlagen genutzt. Meist nur in großen Gebäuden im Einsatz.

Typische Jahresarbeitszahlen für Wärmepumpen liegen zwischen 3 und 5. Weit verbreitet sind Luft-Wasser-Wärmepumpen (Platz 1 Marktanteil > 80%). Diese haben zwar etwas niedrigere Jahresarbeitszahlen als Sole-Wasser-Wärmepumpen (Platz 2 Marktanteil < 20%), sind aber deutlich günstiger in der Anschaffung und einfacher zu installieren.

Unterscheidung nach Nutzungsart

Auf der Senken-Seite wird, wie bereits erwähnt, danach unterschieden, wofür die Wärme verwendet wird. Hier spricht man von einer Brauchwasser-Wärmepumpe (auch Warmwasser-Wärmepumpe) oder von einer Heizungs-Wärmepumpe (diese übernimmt in der Regel dann auch die Warmwasserbereitung). In der Praxis ist es meist sinnvoll, beide Systeme – Raumheizung und Warmwasserbereitung – miteinander zu kombinieren, denn so lässt sich der Eigenverbrauch an Solarstrom optimal gestalten. Warmwasser wird schließlich das ganze Jahr über benötigt, auch wenn nicht geheizt werden muss.

Unterscheidung nach Bauweise

Hinsichtlich der Bauweise können Wärmepumpen zwischen Monoblock- und Split-Wärmepumpe unterschieden werden. Monoblock-Wärmepumpen bestehen aus einer Wärmepumpen-Einheit, in der sich alle Komponenten befinden. Dieser Monoblock kann im Haus oder im Außenbereich aufgestellt werden. Steht sie im Außenbereich, muss die Heizwärme über isolierte Rohrleitungen ins Haus transportiert werden.

Split-Wärmepumpen bestehen aus einem Innen- und einem Außengerät. Innen befinden sich die hydraulischen Bestandteile wie Verflüssiger, Umwälzpumpe und die Regelungstechnik. Das Außengerät enthält Ventilator, Verdampfer und Verdichter. Zwischen beiden Teilen der Split-Wärmepumpe verlaufen die Kältemittelleitungen. Installateure, die eine Split-Wärmepumpe einbauen wollen, benötigen eine Sachkundigen-Schulung („Kälteschein“).

Besonders effizient: Inverter-Wärmepumpen

Eine spezielle Form der Wärmepumpe ist die sogenannte Inverter-Wärmepumpe. Während die Standard-Geräte den Kompressor je nach Wärmebedarf immer aus- und anschalten müssen, kann die Inverter-Wärmepumpe die Drehzahl und damit die Leistung des Kompressors steuern. Dies geschieht über den eingebauten Wechselrichter (Inverter), der den 50 Hz-Wechselstrom aus dem Netz erst in Gleichstrom und dann in einen Wechselstrom variabler Frequenz umwandelt.

Neben vielen Vorteilen (leiser, weniger Verschleiß, höhere Effizienz) haben Inverter-Wärmepumpen vor allem zwei Nachteile: Sie sind teurer in der Anschaffung und verbrauchen mehr Strom als die Standard-Geräte.

Strombedarf einer Wärmepumpe

Der Strombedarf einer Wärmepumpe ist von vielen Faktoren abhängig:

- Art und Effizienz (JAZ) der Wärmepumpe

- zu beheizende Fläche

- Warmwasserbereitung ja / nein

- Dämmung des Hauses

- Jahreszeit

- Eingestellte Vorlauftemperatur…

Am einfachsten lässt sich der Strombedarf berechnen, wenn die bisher benötigte, z.B. durch die Gasheizung bereitgestellte Wärmemenge herangezogen wird. Ein Wert, der sich auf der jährlichen Heizkosten-Abrechnung findet oder anhand des Verbrauchs und des Heizwertes ermittelt werden kann.

Diese Zahl wird dann durch die vom Wärmepumpen-Hersteller angegebene Jahresarbeitszahl geteilt. Das Ergebnis ist die Menge an kWh Strom, die benötigt wird, um die entsprechende Heizenergie bereitzustellen. Für Warmwasser lässt sich der Strombedarf analog berechnen und die beiden Bedarfe können addiert werden.

Muss eine Wärmepumpe genehmigt werden?

Luft-Wasser-Wärmepumpen können ohne Genehmigung aufgestellt werden, ebenso wie Sole-Wasserpumpen, die in Oberflächennähe (bis max. 5 m Tiefe) ihre Wärme gewinnen (mittels Graben- und Flachkollektoren oder Wärmekörben). Sobald sie aber das Grundwasser nutzen, ist bei der örtlichen Unteren Wasserbehörde eine Genehmigung einzuholen.

Notwendige Brunnen- und Tiefenbohrungen müssen außerdem beim geologischen Dienst des Bundeslandes angezeigt werden. Bei Bohrungen mit 100 m und tiefer ist eine Genehmigung nach Bergrecht erforderlich.

Der elektrische Anschluss der Wärmepumpe sollte immer durch Fachpersonal erfolgen. Die Geräte fest am Stromanschluss des Hauses installiert, dazu kommen Schutzschalter, Überspannungsschutz sowie Signal- und Kommunikationseinrichtungen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass Wärmepumpen im Betrieb mehrere kW Leistung benötigen. Häufig genügt die Stromreserve des Hausanschlusses dafür. Ansonsten kann die Leistung üblicherweise aus dem vorhandenen Netzanschluss bereitgestellt werden.

Ein zweiter Netzanschluss wird meist nur für neue oder abseits gelegene Gebäude erforderlich. Dieser zweite Anschluss muss beim Netzbetreiber beantragt werden.

Aufstellung von Wärmepumpen

Ein wichtiger Vorteil der Wärmepumpen gegenüber Öl- oder Gasheizungen besteht darin, dass sie nicht auf einen Schornstein angewiesen sind. Der Aufstellungsort kann also relativ flexibel gewählt werden. Meist werden hierfür der Heizungskeller, der Hauswirtschaftsraum und / oder das Außengelände genutzt.

Da die Wärmepumpe im Betrieb Vibrationen erzeugt, ist vor allem ein stabiler Untergrund erforderlich. In der Regel wird dafür ein Betonfundament bzw. ein Sockel errichtet. Um lange Transportwege und damit eine Abkühlung des Heizmediums zu vermeiden, empfiehlt sich die Aufstellung (nicht zu nahe) an der Hauswand.

Die Öffnung für die Ansaugung der Außenluft sollte unverbaut sein, um die Luftzufuhr nicht zu stören. Da der Wind aus West- und Nordrichtung in der Regel besonders kalt ist, empfiehlt es sich, die Ansaugseite, wenn möglich, nach Süden oder Osten auszurichten.

Eine windgeschützte Aufstellung verhindert zudem den „thermischen Kurzschluss“, bei dem die Wärmepumpe die abgekühlte Luft unmittelbar wieder einsaugt. Das senkt die COP-Zahl und damit die Effizienz. Die Ausblasseite sollte also nicht in Richtung der Hauptwindrichtung zeigen.

Für Monoblock-Wärmepumpen im Innenraum muss vor allem ausreichend Platz im Haus zur Verfügung stehen – in der Regel genügen 2 x 2 Meter im Keller. Berücksichtigt werden muss dazu noch, wo die Luftkanäle für Ansaugung und Abfuhr der Außenluft eingerichtet werden. Diese sollten auf jeden Fall ausreichend Abstand aufweisen, um einen thermischen Kurzschluss zu vermeiden.

Bei Split-Wärmepumpen müssen passende Aufstellungsorte im Inneren des Hauses und Außenbereich gefunden werden. Die Inneneinheit ist in der Regel kompakt und es findet sich leicht ein Platz, sie z.B. im Keller unterzubringen. Für das Außengerät gilt das zur Monoblock-Wärmepumpe Gesagte: Sie sollte nahe der Hauswand, windgeschützt und auf einem stabilen Fundament aufgestellt werden. Zu berücksichtigen ist, dass der Abstand zwischen Innen- und Außengerät nicht zu groß ist und dass kleinere Wandbohrungen für die kältetechnischen Leitungen erforderlich sind.

Im Betrieb entsteht an der Außenseite des Verdampfers Kondenswasser. Das muss entweder aufgefangen und regelmäßig entfernt oder abgeleitet werden. Bei durchlässigen Böden kann es direkt im Untergrund versickert werden – hier genügt ein etwa ein Meter senkrecht in den Boden gehendes Rohr. Anderenfalls ist eine Drainage möglich oder die direkte Einleitung ins Abwassersystem.

Heizen mit der Wärmepumpe

Wärmespeicher

Damit Wärmepumpen in der Praxis effizient arbeiten können, muss die Wärme nicht nur erzeugt, sondern auch gespeichert werden. Gerade das Zusammenspiel von Wärmepumpe und Photovoltaik lebt davon, dass der Strom dann verbraucht wird, wenn er im Überschuss vorhanden ist. Allerdings ist das nicht immer die Zeit, in der auch der Wärmebedarf hoch ist.

Das von der Wärmepumpe erhitzte Wasser (Medium in der Heizung oder Brauchwasser) wird deshalb meist in Warmwasser-Speichern zwischengelagert. Hierbei wird zwischen Heizungsspeicher (auch als Pufferspeicher bezeichnet) und Warmwasserspeicher (Brauchwasserspeicher) unterschieden. Sind beide in einem Gerät vereint, spricht man von einem Kombispeicher.

Unbedingt notwendig ist die Kombination Wärmepumpe und Pufferspeicher nicht. Verfügt das Gebäude z.B. über eine Fußbodenheizung, kann diese die Funktion des Wärmespeichers übernehmen. Die Speicherkapazität der Flächenheizung genügt meist für den Betrieb der Wärmepumpe.

Alternativen zum Wärmespeicher

Den Zeitversatz zwischen günstigem PV-Strom oder Nachtstrom und hohem Wärmebedarf lässt sich außer mit Wärmespeichern noch mit dem Einsatz eines Batteriespeichers begegnen. Der stellt einmal erzeugten oder billig eingekauften Strom dann zur Verfügung, wenn er benötigt wird.

Außerdem ist es oft möglich, beim Stromanbieter einen spezifischen Tarif zu buchen. Dieser wird meist als Wärmepumpenstrom bezeichnet. Um günstigen Wärmepumpenstrom nutzen zu können, ist allerdings ein zusätzlicher Stromzähler für eine separate Abrechnung erforderlich.

Wärmepumpenstrom kann unabhängig von der Tageszeit oder dem Wochentag den gleichen Preis pro Kilowattstunde (kWh) haben. Oder sich aus einem Hoch- und einem Niedertarif zusammensetzen. Hochtarife (HT) fallen in der Regel tagsüber an, wenn die allgemeine Stromnachfrage höher ist, Niedertarife (NT) werden nachts und zu Zeiten geringer Nachfrage angeboten.

Heizkörper

Damit die von der Wärmepumpe bereitgestellte Wärme einen Raum heizen kann, muss sie an die Raumluft übertragen werden. Das geht am effizientesten mit der erwähnten Fußbodenheizung, aber auch Standard-Heizkörper können zu diesem Zweck eingesetzt werden. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit sollten die Heizkörper jedoch eine großflächige Wärmeabgabe ermöglichen.

Im Zusammenhang mit der Heizung kommt der sogenannten Vorlauftemperatur eine zentrale Bedeutung zu. Mit diesem Ausdruck wird die Temperatur bezeichnet, die das Heizmedium am Eingang der Heizkörper oder der Fußbodenheizung hat. Als Rücklauftemperatur wird entsprechend die Temperatur bezeichnet, die das Heizwasser nach Durchlaufen der Heizkörper hat.

Wärmepumpen arbeiten am effizientesten bei geringen Vorlauftemperaturen von 30 bis 35°C und eignen sich deshalb ideal für Fußbodenheizungen. Diese haben eine große Fläche und sind zudem thermisch träge, das heißt, es dauert lange, bis Temperaturen sich ändern. Andere Heizsysteme benötigen höhere Vorlauftemperaturen von 55°C und mehr.

Wärmepumpen im Altbau

Immer wieder stellt sich die Frage, ob Wärmepumpen für den Einsatz im Altbau geeignet sind. Prinzipiell ist das immer möglich, doch damit die Kosten nicht unnötig hoch sind, sollten einige Voraussetzungen erfüllt sein:

- Gute Wärmedämmung

Umso weniger Wärme entweicht, umso geringer kann die Vorlauftemperatur der Heizung sein, umso effizienter arbeitet die Wärmepumpe. - Große Heizkörper / Flächenheizung

- Hydraulischer Abgleich der Heizung

Neben dem Einbau einer Wärmepumpe können im Altbau auch Hybridlösungen sinnvoll sein, also die Kombination aus Wärmepumpe und einem anderen Heizsystem (z. B. mit einer Gasheizung).

Nachrüstung von Wärmepumpen

Beim Einbau einer Wärmepumpe in den Neubau kann die nachhaltige Heizung schon von Anfang an in die Gebäudeplanung einbezogen werden. Das ermöglicht eine optimale Positionierung und Dimensionierung des Systems. Das gesamte Heiz- und Kühlsystem kann von Grund auf auf die Wärmepumpe ausgerichtet werden, z.B. durch eine Fußbodenheizung oder eine Wandheizung, die besonders gut mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten.

Diese Möglichkeiten bestehen bei der Nachrüstung der Wärmepumpe nicht. Der nachträgliche Einbau erfordert oft umfangreiche Anpassungsarbeiten, um das bestehende Heizsystem kompatibel zu machen. Dafür ist zuerst eine detaillierte Analyse des bestehenden Heizsystems und der Gebäudehülle erforderlich.

Folgende Anpassungen können erforderlich sein:

- evtl. Ersatz vorhandener Heizkörper durch größere oder effizientere Modelle, um mit den niedrigeren Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe effizient arbeiten zu können.

- hydraulischer Abgleich des bestehenden Systems, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen

- meist sind zusätzliche Dämmmaßnahmen erforderlich, um die Gebäudehülle zu verbessern und den Wärmeverlust zu reduzieren

Kosten einer Wärmepumpe

Wie die vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, sind die Kosten einer Wärmepumpe von vielen Faktoren abhängig. Sowohl was die Investitionen für den Einbau der Wärmepumpe betrifft, als auch deren Betriebskosten.

Die Investition ist unter anderem abhängig von

- Art der Wärmepumpe (hohe oder niedrige Erschließungskosten)

- Größe der beheizten Fläche (und damit Leistung der Wärmepumpe)

- Förderungen

Typische Anschaffungskosten für eine Wärmepumpe liegen inklusive Installation und Erschließung zwischen 15.000 und 40.000 Euro (Quelle ADAC), wobei die staatliche Förderung bis zu 70 % dieser Kosten trägt.

Die Betriebskosten werden bestimmt durch

· Effizienz der Wärmepumpe (ausgedrückt in der Jahresarbeitszahl)

· Art der angeschlossenen Heizung (Fußbodenheizung oder Heizkörper)

· Einstellung der Wärmepumpe

· Speichergrößen

· Stromtarifen

· Kombination mit PV-Anlage

Für ein 110-Quadratmeter-Einfamilienhaus geht die Plattform CO2Online.de von Stromkosten zwischen 230 und 1.400 Euro aus, abhängig vom Heizbedarf (Quelle).

Langfristig werden die im Vergleich zu anderen Heizungssystemen höheren Investitionskosten durch die deutlich niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten kompensiert.

Förderungen für Wärmepumpen

Wärmepumpen können über die Bundesförderung für effiziente Gebäude mitgefördert werden. Mehr dazu erfahren Sie auf der Website der Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Weitere Informationen zum Thema stellen wir Ihnen in unserem Ratgeber zur Verfügung.

Für wen lohnt sich eine Wärmepumpe?

In Hinblick auf die steigenden Preise für fossile Energieträger und CO₂-Emissionen lässt sich ganz pauschal feststellen: Die Anschaffung einer Wärmepumpe ist grundsätzlich eine sinnvolle Investition.

Gerade in Bestandsgebäuden macht sich die Umstellung schnell bezahlt, denn hier werden meist größere Wärmemengen benötigt. Häufig lassen sich die Heizkörper des alten Heizsystems weiterverwenden, was Aufwand und Kosten für den Umbau deutlich verringert.

Bei einem Neubau wird bei gleicher Raumgröße bzw. Fläche die Wärmepumpe meist etwas kleiner ausfallen. Bessere Dämmung und effizientere Technik senken hier den Bedarf an Wärme.

Wärmepumpen eignen sich übrigens auch für Mehrfamilienhäuser. Am besten, sowohl organisatorisch als auch im Hinblick auf die Kosten, ist es selbstverständlich, wenn alle Parteien sich für die umweltfreundliche Art zu heizen entscheiden.

FAQs zum Thema Wärmepumpe

Der größte Nachteil von Wärmepumpen ist der hohe Preis für die Anschaffung, der jedoch mithilfe von Finanzierung und Förderung gesenkt werden kann. Weitere Nachteile betreffen insbesondere die günstigeren und flexiblen Luftwärmepumpen: Sie sind für schlecht gedämmte Gebäude weniger geeignet und verursachen außerdem Geräuschemissionen. Diese lassen sich jedoch mit Maßnahmen wie einer Schallschutzhaube und durch eine entsprechende Aufstellung reduzieren.

Außerdem sind Wärmepumpen, die nicht mit Ökostrom betrieben werden, weniger klimafreundlich. Ideal ist aus Umwelt- und Kostensicht daher der Betrieb mit Strom aus einer Photovoltaikanlage oder anderen erneuerbaren Energien. Smart eingesetzt, senken diese die Kosten erheblich.

Grundsätzlich ist eine Wärmepumpe ein effizientes, wirtschaftliches und umweltfreundliches Heizsystem. An seine Grenzen stößt es insbesondere in schlecht gedämmten Gebäuden, da der Strombedarf umso höher ist, je mehr Wärme verloren geht. Erd- und Wasserwärmepumpen können hier Abhilfe schaffen, allerdings lassen sich diese gerade in Altbauten nicht immer problemlos installieren. Ist die Installation mit zu hohen Kosten verbunden und eine Luftwärmepumpe nicht effizient genug, lohnt sich eine Wärmepumpe allein möglicherweise nicht. In diesen Fällen kann ein Hybridsystem, also die Kombination aus Wärmepumpe und konventioneller Heizung eine zielführende Lösung sein.

Wie viel Strom eine Wärmepumpe verbraucht, ist unter anderem von der Größe der zu beheizenden Fläche, der Dämmung des Gebäudes und den vorhandenen Heizkörpern abhängig. Meist bewegt sich der Stromverbrauch für Familienhäuser zwischen 3.000 kWh im Jahr bei effizienten Neubauten oder sanierten Gebäuden und 10.000 kWh bei großen Bestandsgebäuden. Der Stromverbrauch lässt sich anhand des Wärmebedarfs für das Gebäude ermitteln und sollte bei der Planung einer Wärmepumpe immer individuell berechnet werden.

Wie viel Strom eine Wärmepumpe verbraucht, ist unter anderem von der Größe der zu beheizenden Fläche, der Dämmung des Gebäudes und den vorhandenen Heizkörpern abhängig. Meist bewegt sich der Stromverbrauch für Familienhäuser zwischen 3.000 kWh im Jahr bei effizienten Neubauten oder sanierten Gebäuden und 10.000 kWh bei großen Bestandsgebäuden. Der Stromverbrauch lässt sich anhand des Wärmebedarfs für das Gebäude ermitteln und sollte bei der Planung einer Wärmepumpe immer individuell berechnet werden.

Luftwärmepumpen dürfen in der Regel ohne Genehmigung installiert werden. Zu beachten ist hier unter Umständen ein Mindestabstand zum Nachbargrundstück. Für Wasserwärmepumpen werden zwei Brunnen in die Tiefe gebohrt, weshalb hier eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde einzuholen ist. Das kann auch Erdwärmepumpen betreffen, insbesondere wenn Erdsonden eingebracht werden.

Auf lange Sicht lassen sich mit einer Wärmepumpe die Heizkosten senken. Teurer wird eine Wärmepumpe nur dann, wenn die Pumpe (zum Beispiel aufgrund schlechter Dämmung) nicht effizient arbeitet. Da eine Wärmepumpe mit Strom betrieben wird, spielen auch die Stromkosten für die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Aus ökonomischer Sicht am günstigsten ist der Betrieb einer Wärmepumpe mit selbst gewonnenem Strom aus einer Photovoltaikanlage.

Eine Wärmepumpe das ganze Jahr über – also auch im Winter – ausschließlich mit Strom aus einer Photovoltaikanlage zu betreiben, würde eine sehr große (nicht wirtschaftlich arbeitende) PV-Anlage erfordern. Sinnvoller ist es, die Photovoltaikanlage so auszulegen, dass sie die Wärmepumpe zum größten Teil während der Zeit von April bis Oktober versorgen kann.

Die Faustformel lautet hier:

Leistung der PV-Anlage = Strombedarf der Wärmepumpe × 1,2 ÷ 1000

Bei einem Strombedarf für die Wärmepumpe von 6.000 kWh im Jahr ergibt sich so eine empfohlene Leistung von 7,2 kWp für die PV-Anlage. Nicht vergessen werden sollte natürlich der Haushaltstrom: Pro 1.000 kWh Stromverbrauch im Jahr kommt ein weiteres Kilowatt-Peak Leistung hinzu.

In der Vergangenheit wurden Wärmepumpen teilweise als „gebäudeähnliche Bauwerke“ eingestuft, für die ein Mindestabstand von 2,5 bis 3 Metern (je nach Bundesland) zur Grundstücksgrenze einzuhalten ist.

Mittlerweile haben viele Bundesländer diese Regelung gekippt und den Mindestabstand reduziert oder ganz gestrichen. Erkundigen Sie sich daher in Ihrem Bundesland nach den aktuell geltenden Regeln. Bei Luftwärmepumpen sind außerdem die Geräuschemissionen zu beachten. Allerdings liegen die zulässigen Werte hier nachts bei 35 bis 40 Dezibel, die von modernen Luftwärmepumpen in der Regel bei entsprechendem Abstand nicht überschritten werden.

Wärmepumpen sind, anders als fossile Heizungen, nicht sehr wartungsintensiv. Einmal pro Jahr sollten Elektrik, Ventile und Filter, der Flüssigkeitskreislauf und die Wärmepumpen-Regelung überprüft werden. Die Kosten für den Service liegen bei im unteren dreistelligen Euro-Bereich.